Un tournoi de football entre six équipes s’est déroulé dans une salle de football indoor proche de Barcelone le 16 février dernier. Bien qu’amateur et sans enjeu, ce dernier est le fruit d’une revendication. Un football pour tous et toutes dans le cadre des luttes de la communauté LGTBQ+ de la capitale catalane. La date n’est pas choisie par hasard pour cette troisième Queer’s League.

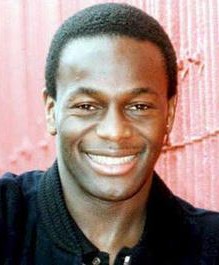

La journée internationale contre l’homophobie dans le sport a lieu le 19 février. Cette date est en hommage à Justin Fashanu, né le 19 février 1961 et qui est le premier joueur de football a déclarer publiquement son homosexualité. Jeune joueur prometteur, en rejoignant alors le club de Nottingham Forest en 1981, il devient également le premier joueur noir du pays à valoir 1 million de livres sterling avec ce transfert. En octobre 1990, craignant qu’un quotidien national ne révèle son orientation sexuelle, Fashanu prend les devants et déclare son homosexualité dans une interview à The Sun. Tout au long de sa carrière il fut exclu, marginalisé pour son orientation sexuelle et allant ainsi jouer de clubs en clubs autour du monde anglophone. Après sa retraite sportive, en mars 1998, Fashanu a été accusé d’agression sexuelle par un garçon de 17 ans dans l’État du Maryland aux États-Unis. Même si l’âge légal du consentement était de 16 ans (Fashanu n’a jamais nié les faits et soutenait que les relations étaient consenties), les relations homosexuelles restaient alors illégales dans le Maryland.

Après avoir été interrogé par la police sur l’incident, Fashanu rentre à Londres. Craignant que sa sexualité n’empêche un procès équitable, Fashanu s’est suicidé le 2 mai 1998 à l’âge de 37 ans. Laissant une note où il décrit la honte qu’il subit et une situation devenue insupportable : « Il voulait mourir plutôt que de faire subir davantage de malheur à ses amis et à sa famille ». C’est ainsi que se termine l’histoire du premier joueur de foot ouvertement gay et noir persécuté surtout pour la première raison.

Si des initiatives en France sont réalisées par la Ligue dans le cadre du championnat, certains joueurs cachent soit le badge soit le brassard arc-en-ciel ou se déclarent prétendument malades ce jour-là délivrant ainsi un message ambigu. Tout comme le racisme, l’homophobie tue et exclut toujours. Toutes les luttes sociales devraient se rejoindre autour d’une passion et contre les discriminations. Il existe plusieurs équipes amateurs sur Paris et aussi un tournoi sur Lyon et Marseille autour de la thématique LGTBQ+. Et si ce n’est par les médias alternatifs, ou les réseaux sociaux dissidents, leurs luttes sont quasiment invisibilisées.

Un autre genre de King’s League

En Espagne, la lutte pour les droits sociaux et les revendications abordés sont souvent la preuve que la société change parfois. Elle s’ankylose aussi et se crispe. La visibilité de la diversité qui compose le monde actuel et qui se revendique de façon joyeuse, dans les gay pride par exemple est souvent rangé dans une case, un jour et une seule, « les gays c’est ça ». Sa passion pour le sport devient dans ce cas compliquée à cacher dessous l’hégémonie culturelle et souvent patriarcale qui opèrent dans le milieu sportif, et presque sacrée lorsqu’on s’attaque à un phénomène aussi global que le football.

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu dans la banlieue de Barcelone la troisième édition de la Queer’s league, un tournoi amateur des clubs de la région LGTBQ+ et hétéro friendly afin de jouer ensemble dans un cadre de tolérance et de soutien mutuel à la cause du football inclusif le week-end dernier. Le terme queer se réfère à une personne qui ne s’identifie à aucune catégorie relative à son orientation sexuelle et à son identité de genre. Le jeu de mot fait référence a la King’s League de Gérard Piqué qui fait fureur parmi les streamers et le public plus jeune, qui ne se retrouvent pas devant le football moderne, mais ne connaissent pas le football populaire dans sa profondeur.

Quelques jours auparavant, le 13 février dernier, s’est tenue la présentation de ce tournoi amateur dans le centre de lutte LGTBQ+ de Barcelone. Une table ronde avec les représentants des 5 sur les 6 équipes qui ont composé cet évènement. Le but commun est de jouer dans un cadre sûr, c’est ce qui s’est répété tout au long de l’heure et demie de la discussion, hors de toute discrimination. De pouvoir créer du lien surtout, afin d’être plus visible entre personnes du même horizon. Pourquoi renoncer à sa passion sous les pressions après avoir exprimé ce que l’on ressent ? De s’être senti marginalisé à cause de ça, pendant longtemps jusqu’à abandonner sa passion. La faute ou le châtiment n’est pas de se sentir exclu(e), mais trouver sa place dans une société qui peine souvent à être tolérante et n’encourage que peu la différence.

Si y a eu des histoires terribles de violence dans le cadre des revendications pour la liberté sexuelle se sont produites, toutes ne finissent pas comme la mort de Justin Fashanu. Mais peuvent toujours créer également de la violence et de l’exclusion plus ou moins dissimulée simplement lorsque l’équité est demandée. Au lieu de rester écarté(es), le collectif LGTBQ+ s’organise. Dans ce cas, ce sont des équipes de football, par affinités, dans des associations et également pour faire de la compétition, montrer que c’est possible. Rompre le stigmate de se cacher, mais revendiquer, parfois sous un aspect plus ludique dans la lutte, mais toujours montrer sa légitimité et le sport est un vecteur de collectif, de solidarité et de visibilité. Ceci sans effacer le malaise, le non dit qu’impose la société, en excluant ce qui n’est pas normatif et que lui-même a défini comme la norme. Où malheureusement les mouvements de contre culture sont souvent récupérés dans un cadre pop et esthétique voire cliché pour les décrédibiliser. Une histoire touchante est celle racontée par Pol, membre de l’équipe de foot Fénix. Une équipe de foot à 7 d’hommes trans jouant en championnat et qui se bat pour exister, qui chaque week-end subit les moqueries des rivaux et des arbitres eux-mêmes, jusqu’à celles de leurs communautés qui voient d’un mauvais œil ce mélange. Un enfant a entendu parler de cette équipe et s’en était ému aux larmes après ne pas avoir été accepté(e) pour s’amuser tout simplement. Cette histoire vaut tous les trophées, disait Pol.

Les fédérations, comme en France, font souvent les choses du bout des doigts dans une logique politique pour ne pas froisser soit les électeurs, soit leur public. Dans des attitudes tièdes, la toxicité des comportements que soulève le machisme se révèle. Par exemple, le cas Rubiales en Espagne. L’équipe féminine est championne du monde en 2023 et son président trouve judicieux d’embrasser sur le podium Jenny Hermoso sur la bouche, celle-ci a dû s’exiler au Mexique pour fuir la pression médiatique due à cette agression en direct. Le siège de Rubiales tenait à un fil pour des histoires de corruptions et de pots de vin mais seulement cet évènement le fit tomber. Le procès vient de se conclure avec une simple amende pour Rubiales, Hermoso fait appel de cette décision. Ceci dans un contexte plus large avec la politique actuelle, de Trump à la vieille Europe où le fascisme revient et les termes LGBTQ+, femmes et changement climatique sont effacés, relégués en deuxième division des problématiques.

Alors vient tout le sens de revendiquer sa passion, sa sexualité, sans drame et s’il n’y a pas de référent, le devenir. Même si cela, parfois, devient une lutte et le refus de victimisation est aussi le sujet, de ne pas avoir peur. Voilà le terme qui se répète le plus durant cette présentation du tournoi. Un lieu sûr, d’entraide et d’activisme au final. Un lieu qui peut et doit se transformer avec les luttes sociales et aux différentes orientations de ses membres en s’amusant.

Une discussion se tenait autour de l’aspect compétitif de ce tournoi, il n’y a pas eu de classement pour éviter la hiérarchisation, ni de gagnants et ni de perdants. Mais le tournoi a eu un espace dans le journal informatif ce jour-là de la première chaîne nationale TVE1, et même un article sur la page internet du journal sportif AS. Des personnes se posant des questions sur leurs identités et voulant faire du sport peuvent alors voir des modèles, tout comme chacun peut comprendre que le sport et le monde changent. Hasard du calendrier, le 19 février est surtout connu comme le jour de naissance de Socrates, le joueur Brésilien qui voulait aller en Italie pour lire Gramsci dans sa langue originale. Celui qui luttait à travers le football pour la démocratie au Brésil. Si sa disparition fait écho au manque de relief du foot moderne, il est peut-être temps de réfléchir au foot aujourd’hui. Célébrons la naissance de Justin plutôt que sa triste mort, soyons le changement que nous voulons voir.

Echanger, se dire, rire, se féliciter et se respecter! Merci Monsieur Victor pour ce très bel article.

Bonjour Alban. Effectivement, revendiquer la simplicité pour la normaliser. Tout l’inverse aujourd’hui, d’où la revendication ludique. Merci pour vos encouragements. Les luttes sont de tous et toutes !